暗記のコツ⑥(香久山教室)

香久山教室の堀です。

今週の土日も先週と同じく、連日13時~22時でのフル稼働でした。

得た知識を忘れないように平日を過ごしましょうね!

さて、本日は暗記のコツ⑥です。

暗記のコツ①~⑤をしっかり行ってもなかなか覚えられない紛らわしい用語や単語ってものが出てくるんですよね。

似た条約の名前だったり、スペルの似た単語だったり、、、、

そんなときに使えるコツです。

すばり、暗記のコツ⑥は、、、

相当苦手な紛らわしいものは少し時間を割いてまとめる

です。

コツ①~⑤をしっかり行っているのに、

苦手を感じる紛らわしいものは、そこに焦点を絞り、

多少時間を割いてでも集中ケアをしたほうが良いです!

実は、2秒ルールや脳内勉強で高速演習を行う目的は、

この苦手を早めに洗い出すためでもあるのです。

本当の苦手はある程度経験を積まないとわからないですからね。

少し解いただけで「苦手だ」「覚えられない」「難しい」と決めてしまう人がいますが、

桃太郎で例えるなら、おじいさんが芝刈りに行った時点で「この話はつまらない」と決めているようなものです。

まだ、桃すら流れて来ていません。

この例えが的確なのか、怪しい空気になりましたが、

とにかく暗記のコツ①~⑤である程度は経験を積んでください。

前にお伝えしましたが、ゲームを始めたばかりの操作性をつかんでいる感覚で、何回もやるのです!

ある程度経験を積み、そこから苦手を把握している状態での「まとめ勉強」は意味を成します。

特に目的が無い中、なんとなーく、テスト範囲全体をまとめる勉強は、

無駄の割合が高くなりがちですが、

この「集中ケアまとめ」はそこまで時間がかからないですし、

目的がはっきりしているので、

無駄は限りなくゼロに近いです!

「2秒ルール高速演習」とは違う発見や理解が得られるのも面白いところです。

ぜひ試してください!

ではでは!

2019.06.17 | ブログ , 香久山教室

暗記のコツ⑤(香久山教室)

香久山教室の堀です。

本日は暗記のコツ⑤をお届けします!

テスト直前なので、ショートにまとめます!

すばり、暗記のコツ⑤は、、、

2秒以内に答えられるようにせよ!

です。

たとえ正解した問題でも、

その答えを出すのに10~20秒くらい悩んで正解しているなら、

「覚えた」と解釈しないほうが良いです。

本当に覚えられている問題は、2秒以内に確信を持って答えが出せます。

appleの日本語訳=「 」

答えを出すのに何秒かかりましたか?(※中高生に向けてのお話し)

おそらく一瞬ですよね?

2秒以内というのは、このくらいの感覚の意味合いです。

迷ったり悩んだりして2秒以内に答えられなかった場合は、

潔くワークやプリントの問題番号にチェックを付けましょう。

そして、いつ解いても2秒以内に答えが出せるまで反復練習しましょう。

この領域に達すると高速で問題が解けるので、

短時間で広範囲を総復習できるようになります。

なかなか広い範囲を全部復習できない&覚えられない!という方は特にこの「2秒ルール」を意識してやってみてください。

前回紹介した「脳勉」でもこのルールは使えますよ!

ぜひぜひ試してください!

ではでは!

2019.06.16 | ブログ , 香久山教室

暗記のコツ④(香久山教室)

香久山教室の堀です。

本日は暗記のコツ④をお届けします。

そのまえに、今までの内容をざっくりおさらいすると、、、

暗記のコツ①

暗記は「覚える」と「覚えているか確認を繰り返す」の両方が必要!

暗記のコツ②

暗記のコツ②-2

コツ①を具体的に説明しました。

「覚える」は「覚えるためのネタを決めて覚える」

「覚えているか確認を繰り返す」は「ネタを使って覚えているか確認を繰り返す」

暗記のコツ③

覚えるためのネタの見つけ方をお話ししました。

という内容でした。まだまだ3つしか無いですが、、、誰かのお役に立てていたら嬉しいなぁ。

さてさて、

本日お届けする暗記のコツ④は、「覚えているか確認の繰り返し」のより細かいやり方です。

なかなか自分で行う確認テストで満点が取れない…。

一度満点が取れても時間が立つとだいぶ忘れてしまって、連続して満点が取れない…。

という方のために書きます!

ずばり、暗記のコツ④は

No勉を脳勉に変える!

です。

どういうことか、解説します。

忙しい小中高生にとって、

机に向かってカリカリ勉強する時間は、なかなか確保しずらいものです。

なので、どうしても勉強と勉強の間に「長時間の空白」=「No勉」が生じてしまいます。

覚えたてのことを長時間放置すると忘れてしまう。というのは脳の仕組みからして当然なので、

これでは、なかなか連続で満点が取れないわけです。

そこで、

忘却の原因となる「長時間の空白(No勉)」を「脳内勉強(脳勉)」で埋めてあげるのです!

脳勉のやり方は、とても簡単です。

間違えた問題を中心に、「頭の中で思い出す」だけです。

頭の中で、「中国共産党…毛を生産する(かつら工場)だから…毛沢東だ!」と考えるのです。

紙もペンも必要ありません。

これなら「時」「場所」を気にせず、いつでもどこでも行うことができますよね!

具体的に脳勉ができる時を書いていくと、、、

朝起きた瞬間、朝ごはんを食べているとき、歯磨きをしているとき、顔を洗っているとき、靴を履いているとき、信号待ちをしているとき、

起立・礼・着席をしているとき、トイレに入っているとき、お風呂に入っているとき、テレビのCM中、布団に入って寝付くまで、などなど

意識して探せば、一日の中で相当な脳勉ができる時間があります。この時間を活用すれば空白の期間をみっちり埋められます!

フル活用すれば、忘れる暇がないですよね!

<イメージ図>

[机勉]-----(忘却)----[机勉]-----(忘却)----[机勉] ※なかなか覚えられない

[机勉]–脳勉–脳勉–脳勉–脳勉—[机勉]–脳勉–脳勉—脳勉—脳勉—[机勉] ※忘れない!!

注意点としては、

・ネタと一緒に答えを思い浮かべること

・思い出せない問題はすぐに調べること

※調べられない環境のときは後で必ず調べる

・脳勉と机勉を必ず組み合わせること(脳勉だけではいけません)

です。

慣れるまでは、ついつい他事を考えてしまうかもしれませんが、

意識して脳勉するクセを身につけていきましょう!

まずは、意識をするために、このスローガンを何度も唱えるといいですよ!

No勉を脳勉へ!

かなり記憶がキープされますよ!

ぜひぜひ試してみてください!

ではでは!

2019.06.14 | ブログ , 香久山教室

覚えた!の曖昧さ(香久山教室)

香久山教室の志治です。

いきなりですが、覚えた!とは本当でしょうか?

例えば、10年以上前に覚えた勉強の知識を覚えているか?と

言われたらどうでしょう。よほど印象的なことでない限り、忘れている方が

多いのではないでしょうか?

ちなみに、自分は忘れてしまうタイプです。

なので、自分の覚えた!には気を許していません。(笑)

納得したのだから覚えた!これ自体は間違いではないです。

事実、その場では本当に覚えたのでしょう。

しかし、その覚えた!とは実に曖昧で、安心してはいけないと思っています。

その曖昧さに気付いている子もいますが、気付いたからと言って、

繰り返し覚えよう!とする前向きな姿勢を持つ子が多くないとも感じます。

陽明学の学説に、【知行合一】という言葉があります。

本当の知は実践を伴わなければならない。ということだそうです。

勉強に関して今は豊富な手段があり、納得するのは容易だと思いますが、

その納得を本当の力にするには、弛まぬ努力が必要です。

努力の仕方は人それぞれですが、アウトプットが特に重要ですね!

以前、生徒から言われたことがあります。「地頭がいいから覚えられるんだよ」と。

そうじゃありません。

自分たち講師は、何度も授業の現場に立ち、何度も板書をし、何度も説明をするから

覚えているわけです。

おそらく、同じ内容を週に3回ほどは話していると思いますが、そこまでいくと、

なかなか忘れにくい知識になっていると自分で感じます。

アウトプットの重要性は授業を通じても感じているので、

オウム返しみたいになることもありますが、説明したことを、

実際の問題を通して復唱してもらう、といった形式も取り入れています。

2019.06.12 | 香久山教室

暗記のコツ③(香久山教室)

香久山教室の堀です。

日進中はいよいよ本日からテスト週間ですね!

土日はテスト対策で、2日間とも13時~22時でのフル稼働でした!

居残りする子は22時半まで頑張ってくれていましたね。

土日で蓄えた知識をしっかりキープできるように工夫して今週を過ごしましょうね!

また、10日~12日の3日間は課題チェックDayなので、しっかり仕上げて提出してください!

さて、今回は暗記のコツ③をお届けします。

暗記のコツ③は「覚えるためのネタの見つけ方」です。

前回はコチラ

暗記のコツ②「覚えるためのネタを決めて覚える」+「そのネタを使って覚えているか確認を繰り返す」の説明でした。

「覚えるためのネタを決めて覚える」をやろうとしても、

ネタがそう簡単に見つかりません!!と思われていそうな気がしまして、、、

前は英単語を覚える状況で具体的にお話しをしたので、

今回は「社会の用語を覚える状況」で具体的にお話しをします。

<覚えること>

1989年マルタ会談を行い、ゴルバチョフ書記長とブッシュ大統領が冷戦の終結を発表した。

【覚え方】

・冷戦が丸く収まったマルタ会談

・冷戦ゴールを迎える。ゴルバチョフ書記長。

・ブッシュ・ド・ノエル(丸太のケーキ)を食べてお祝いだ!

<コツ>

内容に関連した言葉を用語の中から探す。

マルタ会談なら、「終わり」・「平和」に関連するような言葉を用語の中から作れないか探してみる。

<覚えること>

蒋介石…国民党、毛沢東…共産党

【覚え方】

・毛を生産する毛沢東(かつら工場をイメージ!笑)

・国民に石を紹介しまーす!

※蔣介石か毛沢東のどちらか片方を決めて、もう片方は消去法でわかるようにしてもOKですね!

<コツ>

同音異義の言葉を探してみる!

用語の中の1~2文字を使って、用語や文章を作ってみる!

<覚えること>

1951年サンフランシスコ平和条約に吉田茂が調印。

【覚え方】

太陽サンサン、田がよく茂ってる!

<コツ>

英単語の知識を活用して文章を作ってみる!

<覚えること>

1972年沖縄返還。

佐藤栄作が沖縄返還の交渉。非核三原則の発表。

【覚え方】

行く(19)ぜ!夏(72)だぜ!沖縄旅行!

沖縄といえば、さとう(佐藤)きび!三本食べよう!

<コツ>

下記の中からなるべく他の数字と被っていない音で、意味のわかりやすい文を作ってみる!

1…ひ・い・と・わん・と(十として使う)

2…に・つ・ふ

3…み・さ・す

4…よ・し・ふぉ

5…い・ご・ふぁ

6…む・ろ・し

7…し・な・せ

8…は・や・えい

9…く・きゅ・ない

0…れ・ぜ・まる

言葉で説明すると少しお堅い感じに伝わってしまうと思いますが、

こんな感じで、遊び心を全開にして自由な発想で考えてみてください!

ちなみに、

●ブッシュ・ド・ノエル(丸太のケーキ)でお祝い

●毛を生産する毛沢東(かつら工場)

●太陽サンサン、田が茂っている

の3つは授業中に生徒が考えついたものです!!

いやーとてもいい感じです!

楽しみながら見つけ出し、しかも、わかりやすく・面白いネタだったので、

正直感動しました!!

勉強が少しでも楽しくなってくれたらいいなと思います。

これからも、楽しく・効率的に暗記できるコツをどんどん伝えて、

実践してもらいたいと思います!

ではでは。

2019.06.10 | ブログ , 香久山教室

暗記のコツ②ー2(香久山教室)

香久山教室の堀です。

さて、早速ですが前回の続きです!

前回はコチラ

「覚えるためのネタを決めて覚える」+「そのネタを使って覚えているか確認を繰り返す」が重要だ!って言っておいて、

「覚えるためのネタを決めて覚える」の説明で終わってしまいました、、、。

本日は「そのネタを使って覚えているか確認を繰り返す」の説明です!

簡単に言うと「自分で確認テストをする」ということです。

確認テストをすることによって初めて「覚えられているか」「覚えられていないか」の判断が下せるわけですからね。

「ネタを決めて覚える」という作業だけではその判断ができませんよね。

なので、必ずテストしましょう!!

やり方は簡単です。ノートに下記のように問題を書いて、それに答えるだけ!

January:

February:

March:

April:

May:

June:

July:

August:

September:

October:

November:

December:

※このテストを何度も再利用できるように、答えを書き込まないことが大切です!

確認テストを解くにあたって、誤解が無いように伝えておきます。

テストといっても、この確認テストは「覚えられているか」「覚えられていないか」の判断をするためのテストです!

多くの人がテストといったらイメージをする「定期テスト」とはまったく種類が違います。

なんとこれは「間違いが許されるテスト」なのです!!!

どうですか?衝撃が走りましたか?笑

はじめのうちは、あまり正解できなくても、「この問題がまだ覚えられていないことがわかった!」

ということが良い収穫となるので、点数はそこまで気にしなくて大丈夫です。

「とりあえず、今のところどれだけ覚えられたかやってみるか!」

という軽いノリでチャレンジしてください。

ゲームでも、とりあえずプレーしてみて操作性などの感覚をつかみ、失敗を繰り返しながら徐々にうまくなっていきますよね?

プレーをはじめたばかりのころに操作性がよくわからなくて失敗して、それに絶望し、自分はゲームに向いてないんだ、、、、、

ゲームなんて二度とやるもんかー!!!ってならないですよね?笑

それと同じです。

勉強も失敗しながら操作性をつかんでください!徐々にうまくなりますよ!

ついつい勉強になると、この確認テストの結果に怯えて、避けてしまっている生徒が少なからずいます。

まぁ気持ちはわかりますけどね、、、

徐々に覚えていけばいいんだ!と、良い意味で楽観的に取り組んでみてください。

確認テストをするにあたって注意点があります。

それは「ネタを使って答えること」です。

正解したならなんでもいいじゃん!と思うかもしれませんが、それでは暗記がされにくいのです。

「暗記ができている」とは「正解し続けられること」です。

「その場だけの記憶」と、しっかり区別しなければいけません。

なんとなく答えられて正解した問題は、「その場だけの記憶」の可能性が高いです。

ネタを使って正解した問題は、「その場だけの記憶」の可能性がぐっと下がります。

ネタを使って、脳内から安定的に記憶を引っ張り出せるわけですからね。

釣りで例えると、

なんとなく正解は、「釣り針のみで釣りしている」

ネタありで正解は、「釣り針にエサをつけて釣りをしている」

状態です。どちらが「意図的によく釣れるか」は説明不要でしょう。

もうひとつ注意点です。

数回繰り返すと満点が取れると思うのですが、満点が取れてからも必ず確認テストはやり続けてください。

「暗記ができている」は「正解し続けられられること」です。

正解し続けられることは、テストを続けないと確認不可能ですよね!

覚えたてのころは、毎日。

満点を連続3回取れたら1日おきに。

さらに満点を連続3回取れたら2~3日おきに。

といういうように具体的なルールを決めて、少しずつ空白の時間を広くしながらやるといいと思います。

間違えた問題は、しっかりとネタを覚えるところからやり直してくださいね。

長くなったので、最後にまとめます。

「覚えるためのネタを決めて覚える」+「そのネタを使って覚えているか確認を繰り返す」のまとめ

① 覚えるためのネタを決めて覚える!※ネタが見つからなくてもいいから考えてみよう!

② ある程度ネタを決めて、覚えられたかなと思ったら確認テスト!

※ネタを使って答えてね。

③間違えた問題・答えられなかった問題は、今一度、ネタと一緒に覚えよう!

④満点が取れるまで②③を繰り返してね!

※ゲームでいう操作性の感覚をつかんでいるのと一緒!軽いノリでやろう!

⑤一度満点が取れたら、3回連続満点を目指そう!テストとテストの間は3~4時間空けるとよい!

⑥3回連続で満点が取れたら、1日おきに「いきなり」テストをしてみよう!

※事前に予習をしたら意味ないよ!

※間違えたら③に戻ろう!

⑦さらに3回連続で満点がとれたら、2~3日空けていきなりテストしてみよう!

こんな感じでしょうか。

⑦番まで到達すれば、結構覚えられていると思います。

ですが、暗記に終わりはありません!定期的に「正解し続けられること」を確認しましょう!

定期的に確認するコツはまた後日記事にできたらなと思います。

ではまた!

2019.06.07 | ブログ , 香久山教室

時間の使い方(香久山教室)

香久山教室の志治です。

今回は時間の使い方について書いていきます。

と言っても、大層なものではなく、隙間時間を活用できているか?

これに尽きます。例えば、トイレ・車の移動時間・お風呂など、があげられます。

このちょっとした時間を使いこなせるか。が明暗を分けると思っています。

5分の隙間時間が毎日あるとして、1か月(30日)で換算すると、

5分×30日=150分です。つまり2時間半ですね。

簡単な公式や用語集なら覚えられそう!と思ってほしくて、先日、この話を授業中に行いました。

部活や習い事で忙しい。との声をよくもらうのですが、であればこそ、この隙間時間の活用がより大事になってくると常々感じています。

生徒を見ていると、時間を用意(例:今から2時間)してから取り組んでいる印象を受けますが、そこだけが勉強に使える時間じゃないんだ。

ということに気付いてほしいですね。

限られた時間の中で、着実に覚えてくる子は、この隙間時間の活用が上手であることが多いです。

「あの子は賢いから」と言う子もいますが、まず、[あの子]と同じように賢い時間の使い方をしましょう。

これを日々の授業で話しながら、指導しております。

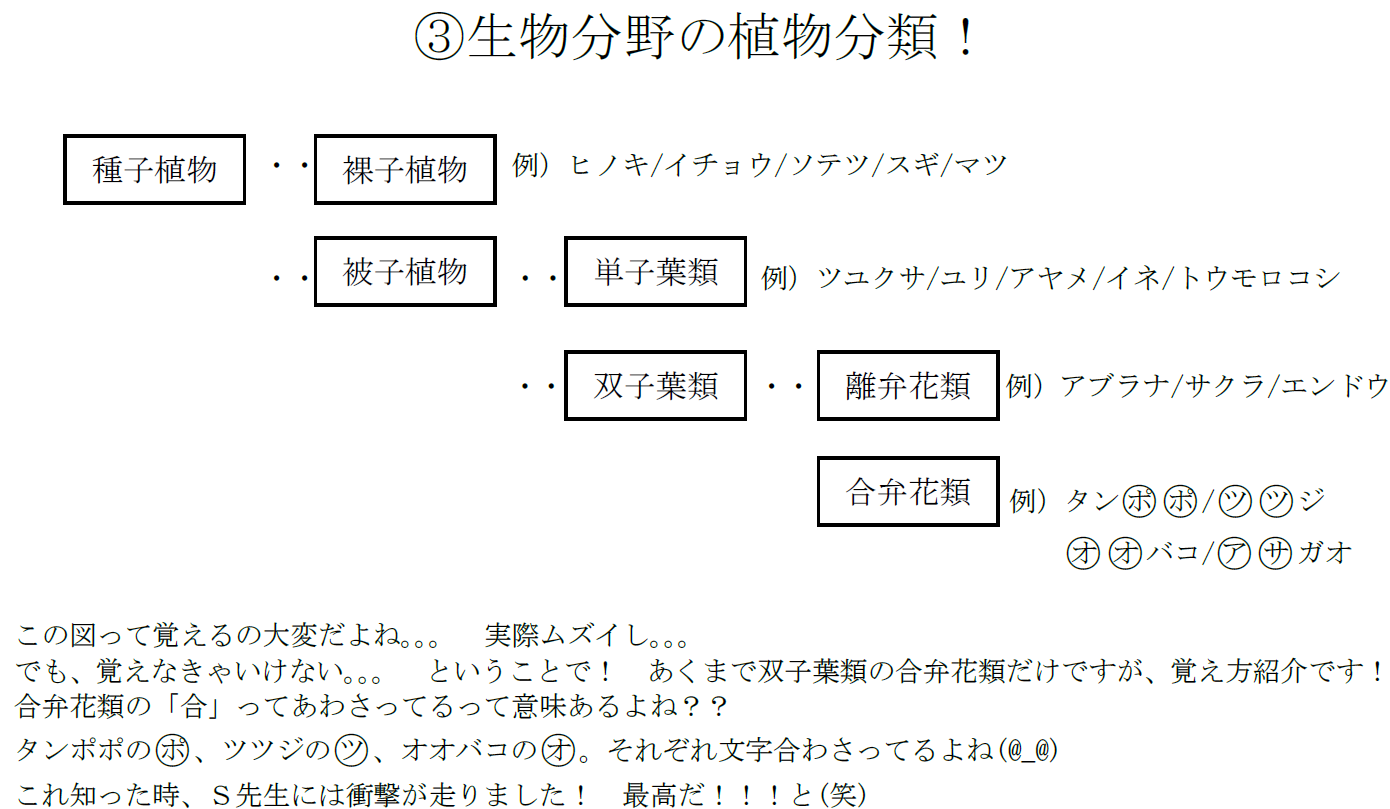

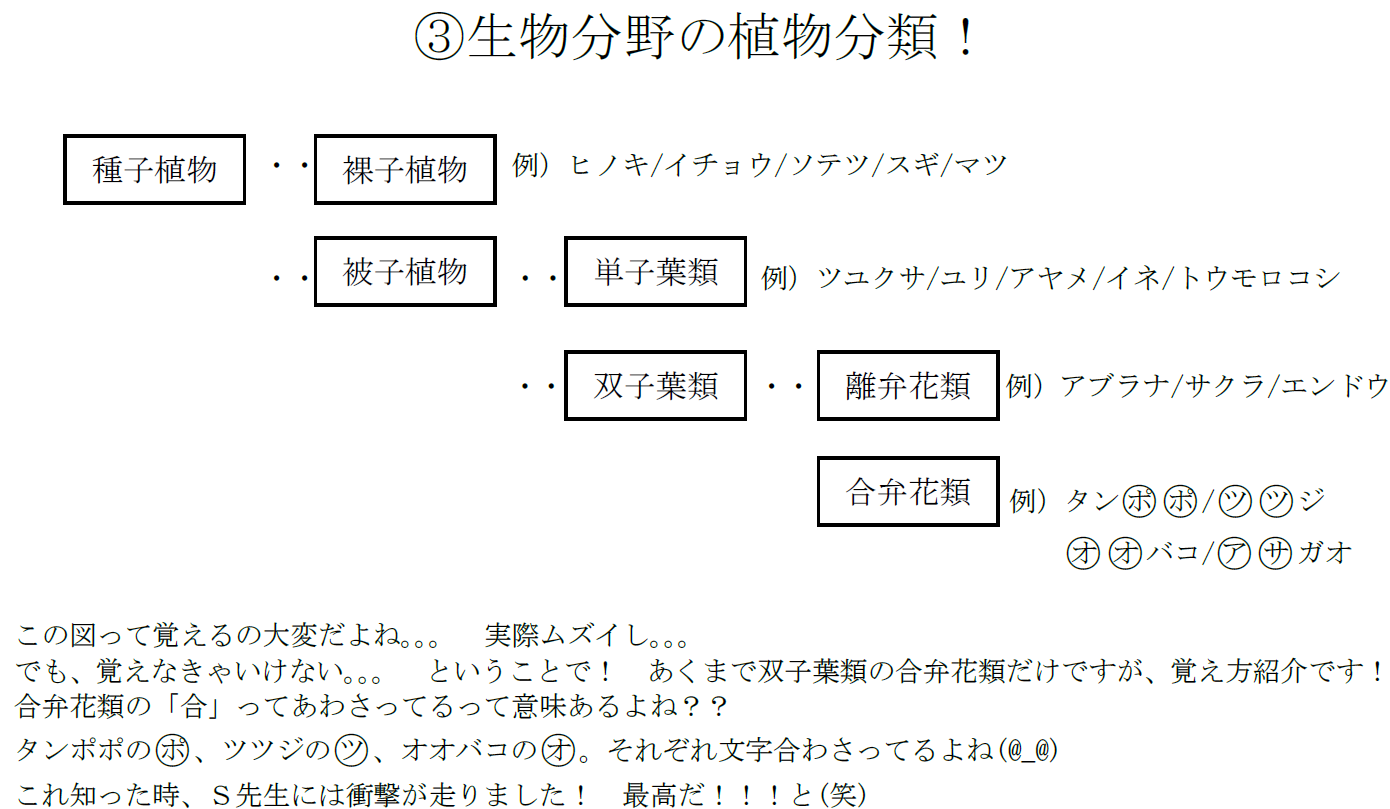

画像は、理科の植物の覚え方の一例です。

これは自分が作ってて楽しかったものです(笑)

こういう小技みたいなものであれば、テレビのCM中に脳内で確認が出来たりするので、個人的にはおすすめです。

2019.06.05 | ブログ , 香久山教室

暗記のコツ②(香久山教室)

香久山教室の堀です。

本日はテスト対策で開校でした!

みんな国語の音読を頑張りましたね!

国語の読解では、答え方のミスが少し目立ったので、問題文をしっかり理解し、

答え方(文末の言い回し)を確定させてから答えを考えましょう。

さてさて、早速ですが前回の続きである、暗記のコツを書いていきたいと思います。

前回はコチラ→暗記のコツ①

暗記とは、「覚える」と「覚えているかの確認の繰り返し」の2セットが重要というお話しでした。

本日はコツ①を具体化させたような内容です。

暗記のコツ② 「覚えるためのネタを決めて覚える」+「そのネタを使って覚えているか確認を繰り返す」

「覚えるためのネタを決めて覚える」から解説していきます!

※イメージしやすいように、「小中学生が、英単語の1月~12月の和訳」を覚える、という状況で説明します。

ネタを決めるとは、

January = 1月

覚えるためのネタ:【お年玉をJanJan(ジャンジャン)使う1月】

February = 2月

覚えるためのネタ:【brubru(ブルブル)寒い2月】

March(マーチ) = 3月

覚えるためのネタ:【行く高校とのマッチングが分かる3月】

※Marchの発音がマーチだから、マーチ→マッチング

April (エイプリル)= 4月

覚えるためのネタ:【エイプリル・フールの4月】

May(メイ) = 5月

覚えるためのネタ:【ゴールデンウイークに迷子(May5)になる】

※メイ5→マイゴ→迷子

トトロの「皐月」=「メイ」=「5月」や「メーデー(労働者の日)」を知っているならそれでもOK

このように、英語と和訳に「関連を見つけること」を「覚えるネタを決める」と表現しています。

こじつけで構いません。遊び心を全開にすることが大切です!

ある程度慣れないとネタが思いつかないかもしれません。

ネタがなかなか思いつかないときは、友人や先生に相談するのもいいですね。

どうしてもネタが見つからないときは、一旦ネタ無しでそのまま覚えましょう。ネタが見つからなくとも、頑張って探しているうちに思いのほか覚えられている場合があります。

6月~12月も載せておきますね。

June = 6月

覚えるためのネタ:【梅雨でjimejime(じめじめ)する6月】

※jimeとjuneが似てる。形で関連づけるというネタも持っておきましょう。

July = 7月

覚えるためのネタ:【juju(ジュージュー)バーベキューする7月】

August = 8月

覚えるためのネタ:【夏休み中の会う(Au)約束はガスト(gust)】

September = 9月

覚えるためのネタ:【新学期のスタートの9月】

※スタートの「ス」と頭文字の「S」を結び付けておく

October = 10月

覚えるためのネタ:【10月の「0(ゼロ)」と頭文字の「O(オゥ)」を結びつける】

Nobember = 11月

覚えるためのネタ:【Nの「縦棒2本」と「11」を結びつける】

December = 12月

覚えるためのネタ:【クリスマスツリーを(Dec)デコレーションする12月】

※Decと「デコ」レーションを結び付ける

ネタを見つけるためには、「発音」や「ローマ字」の知識が必要になるのでしっかり覚えておきましょうね。

和訳はここまでしなくても覚えられる、という声が聞こえてきそうですが、、、

和訳に限らず、英単語のスペルや理社の用語を覚ることにも応用ができるので、

日ごろから意識してやってみてください。

和訳以外の方法のイメージが湧きやすいように、社会の用語バージョンも載せておきますね。

例えば、第一次世界大戦の三国同盟の覚え方。

三国同盟(オーストリア・ドイツ・イタリア)

覚えるためのネタ①【同盟(どうめい)の「ど」とドイツの「ド」を結びつける】

覚えるためのネタ②【オーッス、どついたろか!】←言うときは、笑顔で爽やかに言いましょう。笑

※「オーストリア・ドイツ・イタリア」→「オース、ドツイタろか」→「(笑顔で爽やかに)オーッス、どついたろか!」

こんな感じです。真面目に考えすぎないことが重要かもしれません。笑

この調子だと、記事がとても長くなってしまいそうなので、

「そのネタを使って確認の繰り返し」は次回書きます!

それでは!

2019.06.02 | ブログ , 香久山教室

一歩ずつ(香久山教室)

香久山教室の志治です。

タイトル通りですが、勉強は[一歩ずつ]が大事です。

いきなり飛躍した上昇はなかなかに難しいものです。

当たり前のことですが、自分だけが努力をしているわけではありません。

周りも努力をします。その中で差を詰めていくことは簡単なことではありません。

こういう状況になると、周りをより意識してしまい、ハイレベルの問題に手を出そうと考えてしまう子がいます。

気持ちはわかりますが、これは悪循環ですね。基礎が出来ていないのに、応用問題を解きたがる。

というのは、例えるなら、準備運動もせずに、全力疾走する。といった感じでしょうか。つまずいたり、などが考えられますよね。

あるスポーツ選手の方も、「基本があれば1を100にだってできる」と言葉を残しているそうです。

時間が限られているとはいえ、焦ってしまっては愚の骨頂。

地に足をつけて、頑張ってもらいたいと思います。

2019.06.02 | ブログ , 香久山教室

暗記のコツ①(香久山教室)

香久山教室の堀です。

もうすぐ6月!期末テストまであと約3週間ですね!

塾生たちは「部活とテスト勉強」という青春のど真ん中で充実した日々を過ごしていそうです!

香久山教室では、先々週から確認テストを十数回行っていますが、去年より仕上がりが良くなっている印象です!

日ごろから伝えている暗記のコツや隙間時間の活用法を意識してくれているからでしょうか?

テスト勉強をするにあたって、基本的な暗記事項が頭に入っていると、応用・思考力問題の理解がスムーズになることは間違いないので、とても良いことです。

ハリー・ポッターで例えるなら、登場人物を完璧に覚えてから読んだら、読みやすく理解しやすくなる感じでしょうか!?

キャラクター暗記テストを実施してから読み始める人はいないと思いますが。笑 あくまで例えです。笑

暗記がスムーズにいくとメリットが盛りだくさんなので、ブログでも暗記のコツを伝えていこうと思います!

ぜひ参考にしてみてください!

まずは具体的な方法というより、心構えのような感じです。

暗記のコツ① 暗記は「覚える」+「覚えているか確認の繰り返し」のセット!

この「2つセット」を意識することが重要です。

暗記が苦手な生徒の特徴を分析すると、暗記は「覚える」のみと捉えている場合が多いです。

「覚える」とは、何回も書く、読む、見るのような勉強のことです。

これらの勉強だけでは、「覚えたかどうかの判断」が下せません。

それなのに、1時間ぐらい「覚える」の勉強をしていると、「1時間ほど勉強した実績」と「その時だけの記憶力」で、なんとなく覚えられたような感覚になります。

そして、「根拠のない覚えられた」を自信に変えて他の教科の勉強に移ってしまうのです。

その間に「その時だけの記憶力」はどんどん失われていき、「1時間ほど勉強した実績」は「ほぼ収穫の無かった1時間の浪費」に変わり果てます。

さらにやっかいなのは、本人がそれに気付かなかったり、気付くのが取り返しのつかないタイミングであったりすることです。

人によっては、「勉強してもどうせできない」と勉強をあきらめてしまう場合もあります。ただ、「やり方」が間違っているだけなのに。

逆に、暗記を得意としている生徒は「覚える」を行った後に「覚えているか確認の繰り返し」を頻繁に行っています。

いい意味で心配性な感じです。

忘れる暇を与えないので、忘れにくいですね。

忘れている事柄があったとしてもすぐに気づいて覚え直せるのでどんどん知識が増えていますね。

正しい方法を知るだけで暗記力は劇的に変わるので、ぜひマスターしてくださいね!

長くなってしまうので、具体的な暗記方法は、また次回書こうと思います!

2019.05.30 | ブログ , 香久山教室